-

История > ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННЫЙ КОСТЮМ РУССКОЙ АРМИИ В XVII В. Конница, Пехота и Артилерия

ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННЫЙ КОСТЮМ РУССКОЙ АРМИИ В XVII В. Конница, Пехота и Артилерия

-

авторadmin

-

Публикация

На протяжении почти всей своей истории Московское государство вело непрерывные войны на три фронта — восточный, южный и западный. Даже в «перемирные годы» государство должно было находиться в состоянии полной боевой готовности и главной задачей центральной власти была организация вооруженных сил страны.

В начале XVII в. русское войско, как и все европейские армии, делилось на конницу, пехоту и артиллерию. В отличии от европейских стран, где армия была в основном наемной, на Руси с древних времен существовала воинская повинность. Основу русского войска составляли так называемая поместная дворянская конница и поместное войско, состоявшее из бояр, дворян и жильцов. За свою службу они получали землю и владели ею по условному поместному или вотчинному праву, поэтому были обязаны в случае войны прибыть в место сбора с определенным количеством вооруженных воинов из числа своих крестьян. Кроме того, к службе в поместном войске привлекались служилые люди по прибору. К этому разряду принадлежали: стрельцы, пушкари, затинщики, кузнецы, воротники, плотники, пешие и конные городовые казаки, а со времени царствования Михаила Федоровича — рейтары, копейщики, драгуны, солдаты и гусары или вообще «служилые люди иноземного строя». В приборную службу поступали все свободные (или, как тогда говорили, гулящие) люди. Гулящими именовали людей, не имевших своего отдельного семейства и хозяйства, а также не бывших в тягле и не плативших податей, без различия звания — из дворян, духовных, посадских и других; но только не из крестьян или холопов.

рис. 4

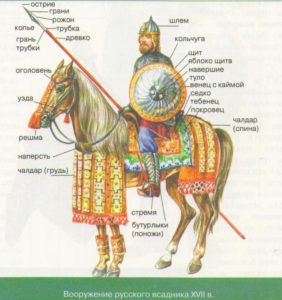

Защитным вооружением всадников поместного войска и их слуг (рис. 4) служили железные кольчуги из округлых колец, байданы и полубайданы из более крупных и плоских колец без воротников с разрезами на груди, а также легкие панцири — из более мелких и тонких «плосковатых» колец.

С середины XVI в. появились смешанные кольча- то-пластинчатые доспехи — гошманы, бехтерцы — кольчуги с железными пластинами на груди и спине. Для усиления кольчуги или панциря поверх брони надевали зерцала, состоявшие, как правило, из четырех крупных пластин: передней, задней и двух боковых, соединенных между собой и скрепленных на плечах и боках ремнями с пряжками (наплечниками и нарамниками).

Защитным головным убором русского воина служил шлем-шишак (или шелом) с высоким навершьем, которое называлось шишом. Шлемы имели (рис. 5) науши или кольчужные сетки бармицы, которые закрывали лоб, щеки и затылок воина.

рис. 5

С Востока пришла на Русь мисюрка — круглая железная шапка с бармицей и наушами, которая лишь прикрывала затылок воина. Наиболее дорогим и красивым головным убором являлась ерихонка — высокая шапка с венцом (нижним краем тульи), навершием (верхним краем тульи) и репьем — металлическим украшением на нем. К венцу ерихонки крепились уши, затылок и полка, сквозь которую проходила металлическая пластинка, защищающая нос. Ерихонки обычно изготавливали из булата (высококачественной стали), они имели золотую и серебряную насечку и даже украшались драгоценными камнями и жемчугом.

рис. 6

Для защиты использовали также железные наколенники — бутырлыки и налокотники наручи. Поножи, или бутырлыки, защищали ногу от колена до ступни. Состояли они из трех выгнутых по форме ноги пластин, имели бумажную или шелковую подкладку, выстеганную на вате (рис. 6).

Застегивались бутырлыки пряжками с ремешками или тесьмой — «завязками». Наручи, или налокотники, служили для защиты руки от локтя до кисти и состояли из большой выгнутой пластины и коротких пластинок – черевцов, охватывающих руку у запястья. Поверхность наручней украшалась орнаментом, а снизу подбивалась подкладка из шелковой или бумажной ткани.

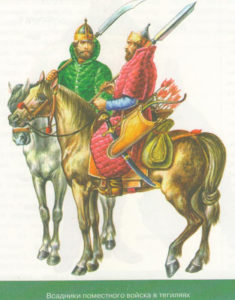

Небогатые ратники вместо доспехов носили тегиляй (рис. 7) или куяк.

рис. 7

Это был довольно длинный и широкий кафтан с высоким воротником и рукавами по локоть. Шился тегиляй из кожи или прочного холста, простегивался внутри ватой или паклей, а для усиления его защитных свойств на груди пришивались металлические пластинки или даже использовали для набивки медные гвозди. « 1668 году стрельцу Ивашку Кузьмину, мастеру медного дела, куплено меди зеленой тазовой 4 пуда делать с куяком суконным к десяти голубым 8000 гвоздей для набивки тех куяков по 400 гвоздей на куяк». (И.Е. Забелин). Костюм война в тягиле дополняла «шапка бумажная», которая изготавливалась из сукна, шелковых или бумажных тканей и была стеганная на вате, чтобы усилить защитные свойства, под ее подкладку помещали кольчужную сеть, а иногда прикрепляли железное наносье.

Общепринятым оружием конницы и в XVII в. были лук с налучником (саадак) и колчан со стрелами. Оружием ближнего рукопашного боя служила сабля. Русские булатные сабли с несколько искривленным клинком были похожи на турецкие. Кроме того, продолжали использовать копья с длинным древком и железным наконечником, а также метательные копья — сулицы, рогатины с лезвиями, подобными секире, железные кистени в виде гирьки с шипами, прикрепленной цепными звеньями к рукояти, длинные продолговатые кинжалы, хранившиеся в ножнах. Усиление защитной брони воинов привело к изготовлению противодействующего оружия — чекана, или клевца, в виде железного или медного молота с рукоятью до 60 см: удар острым бойком обуха пробивал панцирь или любой другой вид брони. Шестопер — металлический шар с шестью ребрами на железной рукояти длиной до 60 см — был ударным оружием и представлял собой своеобразный «начальнический жезл», который возили перед воеводами в походе.

Холодным оружием пехоты служил бердыш — топор на длинной рукояти с широким лезвием в виде полумесяца, который посредством обуха прикреплялся к длинному, в рост человека, древку.

В состав регулярной армии входили также иноземные войска, или полки «иноземного строя». Они состояли из пехотных солдатских, конных рейтарских и драгунских полков. Служилые люди иноземного строя так же, как и стрельцы, селились особыми слободами и волостями в городах и уездах на казенных землях, которые давались им не на конкретные лица, а на целые общества. Кроме земель, они получали от казны жалованье, провиант, амуницию и оружие (а конные — и лошадей) и освобождались от пошлин и податей за промыслы. Они делились на полки, имевшие полковников, ротмистров и капитанов из иностранцев и русских дворян.